2024.11.19

1. 四十九日とは?故人様はどこに行くの?

49日目の重要性

2. 四十九日の日数の数え方

3. 四十九日法要にかかる主な費用

1. お布施

2. 会場使用料

3. 会食費

4. 引き出物代

4. 四十九日法要はいつ行うべき?

日程を調整する際のポイント

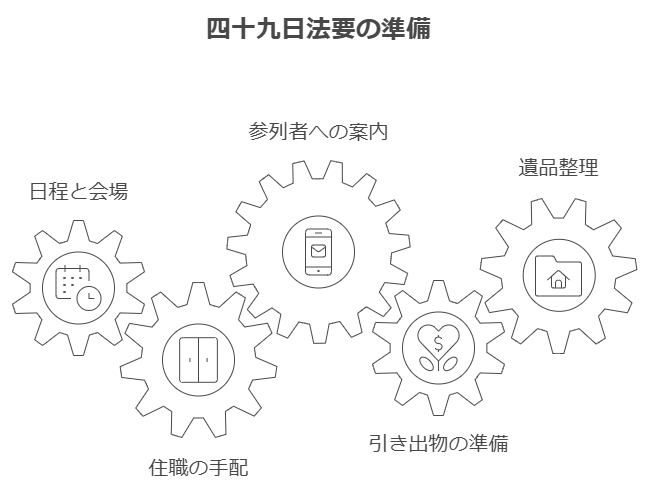

5. 四十九日法要に向けて行うべき準備

1. 日程と会場の決定

2. 住職の手配

3. 参列者への案内

4. 供物や引き出物の準備

5. 遺品整理

6. 四十九日法要当日の流れ

1. 集合と準備

2. 読経と焼香

3. 法話

4. 会食

5. 挨拶と解散

7. 四十九日明け(忌明け)の流れ

1. 香典返し

2. 形見分け

形見分けと香典返しをスムーズに行うポイント

8. 四十九日に行われる儀式

1. 読経

2. 焼香

3. 納骨

9. 四十九日法要を行う会場

1. 寺院

2. 自宅

3. 葬儀会館や法要会場

4. 墓地や納骨堂

10. 四十九日法要の服装のマナー

1. 遺族の服装

2. 一般参列者の服装

3. 季節に応じた注意点

4. 子どもの服装

5. 服装以外の注意点

11. まとめ

四十九日法要は、日本の仏教における重要な儀式です。亡くなった方を供養し、極楽浄土へ旅立つことを願うこの日には、遺族や親しい人々が集まり、心を込めた祈りを捧げます。本記事では、四十九日の基本的な意味や儀式の流れ、費用、準備の方法、服装マナーまでを詳しく解説します。これから四十九日法要を行う方にとって、役立つ情報をお届けします。

四十九日(しじゅうくにち)は、故人が亡くなった日から数えて49日目に行われる仏教の法要です。この期間は「中陰(ちゅういん)」または「中有(ちゅうう)」と呼ばれ、故人の魂が現世から来世へ旅立つ準備を整える時期とされています。仏教では、魂は49日間に7回の裁きを受け、最終的な行き先が決定されるとされています。

仏教では、49という数字が特別な意味を持ちます。7日ごとに区切られる「七七日(しちしちにち)」の最後に当たる49日目は、故人の魂が極楽浄土に向かう節目の日とされます。この日までに供養を行うことで、故人が迷うことなく安らかな旅立ちを迎えられると信じられています。

四十九日の日数を正確に数えるには、亡くなった日を「1日目」として計算します。たとえば、3月1日に亡くなった場合、49日目は4月19日です。

四十九日法要の費用は、規模や地域、内容によって異なりますが、以下が主な内訳です。

金額目安:3万円~10万円 住職に渡すお布施��は、読経の感謝を込めたものです。

金額目安:1万円~5万円 自宅で行う場合は無料ですが、寺院や会館では使用料が発生することがあります。

金額目安:1人あたり3,000円~10,000円 法要後の会食「お斎(おとき)」の費用です。

金額目安:1人あたり1,000円~5,000円 参列者へのお礼の品として用意します。

総費用の目安:20万円~50万円程度 予算に応じて、簡素化する方法も検討しましょう。

四十九日法要は、亡くなってから49日目に行うのが原則です。しかし、親族や友人が集まりやすい土日祝日に繰り上げることが一般的です。

・遠方からの参列者に配慮する。 ・会場や住職のスケジュールを早めに確認する。

四十九日法要の準備は、事前に計画的に進めることで当日をスムーズに迎えることができます。ここでは、法要の日程や会場の手配、供物や引き出物の準備に加え、遺品整理につ��いても解説します。

四十九日法要は、参列者が集まりやすい日程に合わせて調整します。特に以下のポイントを考慮しましょう。 ・参列者の都合:土日祝日を優先的に設定します。遠方からの親族が参加できるよう配慮しましょう。 ・住職や会場の予約:寺院や葬儀会館を利用する場合は、早めに連絡を取り、予約を確保します。人気の会場では数週間前から予約が埋まることもあるため注意が必要です。

四十九日法要で読経を行う住職への依頼は、日程が決まり次第、速やかに行いましょう。以下の点を確認してください。 ・読経の時間や流れ ・必要な供物や仏具の準備 住職へのお布施は、後日直接渡すのが一般的です。金額は地域や寺院によって異なりますが、3万円~10万円程度が目安です。

親族や親しい友人への案内は、1~2週間前を目安に行います。特に多くの人が集まる場合、次のような方法で案内を行うと便利です。 ・案内状の郵送:日時、会場、服装などの詳細を記載します。 ・メールやLINEなどの利用:現代ではデジタルツールを使う家庭も増えています。 事前に出欠を確認し、会食や引き出物の準備に役立てましょう。

供物や引き出物は、地域や宗派の慣習を考慮して準備します。 ・供物:花、果物、お菓子など。故人が生前好きだったものを選ぶとよいでしょう。供物は寺院や会場に直接届けるのが一般的です。 ・引き出物:参列者へのお礼として、菓子折りや日用品、ギフトカードなどを用意します。地域によっては、お茶やのりといった定番品を選ぶこともあります。

四十九日法要に向けた準備の一環として、「遺品整理」を進める家庭も多くあります。遺品整理は、故人の生前の思い出を振り返りながら、必要なものと手放すものを仕分ける作業です。 ・タイミング:四十九日までに遺品整理を行う家庭が一般的ですが、無理に急ぐ必要はありません。遺族が気持ちを落ち着けてから進めることが重要です。 ・方法: 1.必要なものの整理:位牌や遺影、アルバムなど、四十九日法要で使用するものを分けておきます。 2.思い出の品:家族や親しい人々と相談しながら、形見分けを行います。形見分けは、親族が集まるタイミングで行うのがスムーズです。 3.処分する品:必要のない遺品は、地域の業者や専門の遺品整理サービスを利用して処分します。 遺品整理は、故人との思い出を整理する大切な時間でもあります。家族全員で協力して進めることで、心の整理にもつながります。

四十九日法要の当日は、故人への感謝や祈りを捧げる大切な時間です。当日の流れを具体的に解説し、参加者が迷うことのないようにしましょう。

・集合時間の目安:法要開始の30分前までに参列者が集まるように設定します。 ・準備するもの:遺影、位牌、お供え物(果物、菓子、花など)。供花は事前に会場に届けるのが一般的です。 ・喪主の役割:参列者を迎え入れ、住職や会場スタッフと進行の確認をします。

・読経:住職が故人の供養を目的にお経を唱えます。代表的なお経は「般若心経」ですが、宗派によって異なる場合があります。 ・焼香:参列者が一人ずつ前に進み、焼香を行います。焼香の回数や作法は宗派に従いましょう(例:浄土真宗は1回、曹洞宗は2~3回など)。

・法話の内容:住職が故人を偲ぶ言葉や仏教の教えについて語ります。故人の生前の功績に触れる場合も多く、参列者に感銘を与える時間となります。

法要の後に行われる会食は、「お斎(おとき)」と呼ばれ、故人を偲びながら参列者同士が語らう場です。 ・食事内容:精進料理が基本ですが、現代では和食を中心とした弁当や料理が一般的です。 ・席次のマナー:喪主や親族が上座に座り、住職を招く場合は特別な席を設けます。

・喪主の挨拶:最後に参列者への感謝を述べます。 例:「本日はお忙しい中、故人を偲ぶた��めにお集まりいただき、誠にありがとうございました。」 ・解散時の注意:引き出物を渡すタイミングを確認し、スムーズに進めます。

四十九日が終わると「忌明け(きあけ)」を迎えます。このタイミングは、故人が無事に成仏し、遺族が日常生活に戻る節目とされます。忌明け後には、香典返しや形見分けなど、供養に関する手続きや慣習が進められることが一般的です。ここでは、忌明けの流れを詳しく解説します。

香典返しとは、四十九日明けに故人の供養としていただいた香典に感謝し、品物を贈ることを指します。香典返しは、日本の慣習において重要な儀礼の一つであり、以下のポイントを押さえることが大切です。

香典返しを行うタイミング ・香典返しは、忌明けを迎えた後、1週間から1カ月以内に行うのが一般的です。 ・四十九日法要当日に参列者へ直接手渡す場合もありますが、参列できなかった方への配送も必要です。

品物の選び方 香典返しの品物は、地域や宗派、家庭の慣習によって異なりますが、以下が一般的です。 ・定番品:お茶、のり、タオルセット、菓子など。 ・最近の傾向:カタログギフトが選ばれることも多く、受け取る側が好きなものを選べる点で人気です。 香典金額の半額程度(半返し)を目安に品物を選びます。ただし、いただいた香典の金額によっては三分の一返しが一般的な地域もあります。

形見分けは、故人の遺品を親族や親しい友人に分け与え、思い出を共有する行為です。四十九日明けに行われることが多いですが、タイミングや進め方は家庭の事情や遺族間の合意により異なります。

形見分けを行うタイミング ・忌明けを迎えた後、親族が集まるタイミングで行うのが一般的です。 ・遠方の親族が多い場合、年忌法要やお盆の時期にまとめて行うこともあります。

形見分けの進め方 1.遺族間での話し合い 遺品の中から形見分けする品物を選びます。価値の高いものや思い入れのあるものについては、話し合いで分配方法を決めることが重要です。 例:アクセサリー、腕時計、愛用品(筆記具、茶碗など) 2.品物の梱包と渡し方 渡す際には、丁寧に梱包し、簡単な手紙を添えると良いでしょう。贈る品に不祝儀袋を用いる必要はありませんが、白や落ち着いた包装紙を使用します。 3.贈る対象 親族を中心に行いますが、故人と特に親しかった友人や知人にも形見分けをすることがあります。

形見分けでの注意点 ・高価な品物や貴重品の場合、相続の問題にならないよう配慮します。 ・感情的な衝突を避けるため、遺族間でしっかりと話し合いを行うことが大切です。

1.リスト作成 香典返しの対象者や形見分けをする相��手を一覧化し、手続き漏れを防ぎます。 2.心の余裕を持つ 香典返しや形見分けは、故人を偲び、遺族間の絆を深める大切な行事です。焦らず、気持ちを込めて進めることを意識しましょう。

四十九日法要では、宗派や地域の慣習によって異なる儀式が行われる場合があります。ここでは、主な儀式を具体的に解説します。

読経は四十九日法要の中心的な儀式です。故人が極楽浄土へ向かうことを願い、参列者全員が心を一つにして祈ります。 ・宗派別の違い:浄土宗では「阿弥陀経」、真言宗では「般若心経」など、唱えられるお経が異なります。

焼香は、故人への敬意と祈りを表す重要な行為です。作法は宗派によって違いがありますが、以下が一般的です。 ・回数:1~3回が一般的です。宗派ごとの回数を確認しておくと良いでしょう。 ・香の種類:抹香(粉状の香)や線香が用いられます。

四十九日を機に納骨を行う家庭も多いです。納骨は墓地で行われることが一般的で、住職による読経とともに進行します。 ・注意点:納骨時には「埋葬許可証」が必要ですので、事前に確認しておきましょう。

法要を行う会場は、家族の意向や参列者の人数に応じて選ぶ�必要があります。それぞれの会場の特徴と注意点を解説します。

・メリット:読経や儀式を安心して任せられる。仏教の厳かな雰囲気の中で行える。 ・注意点:予約が必要であり、特に人気の寺院では早めの手配が重要です。会場費がかかる場合もあります。

・メリット:故人が過ごした場所で行うため、アットホームな雰囲気がある。費用を抑えやすい。 ・注意点:参列者の人数が多い場合、スペースが不足する可能性がある。事前に掃除やレイアウト変更が必要です。

・メリット:設備が整っており、専門スタッフがサポートしてくれる。駐車場が確保されている場合が多い。 ・注意点:費用が高めになることがある。食事や進行について事前に確認しておく必要があります。

・メリット:納骨と法要を同時に行うことができるため効率的。 ・注意点:天候に左右される場合がある。移動が必要な場合は交通手段の確保が必要です。

法要において適切な服装を選ぶことは重要です。喪服が基本ですが、遺族と一般参列者で若干の違いがあります。

・男性:正喪服(黒のモーニングコート)または略喪服(黒のスーツ)。白いワイシャツと黒いネクタイを合わせます。 ・女性:黒のワンピース、アンサンブル、またはスーツ。黒いストッキングと控えめなアクセサリーを着用します。

・男性:黒またはダークグレーのスーツに白いワイシャツと黒いネクタイ。 ・女性:黒や濃紺、グレーの服装が適切。派手なデザインや色味は避けます。

・夏場:暑さを考慮し、軽装ながらも礼儀を守る(半袖シャツの喪服など)。 ・冬場:黒のコートやマフラーを着用するが、室内では外すのがマナー。

子どもの服装は、成長に応じたシンプルで落ち着いたデザインのものが好まれます。 ・幼児:白いシャツに黒や濃紺のズボンやスカート。 ・中高生:制服があれば制服で参加します。

・光沢のあるアクセサリーや派手なネイルは控えます。 ・靴は黒のフォーマルなものを選び、バッグも黒いものを使用します。

四十九日法要は、故人を偲び、成仏を願う大切な節目の行事です。正しい準備とマナーを知ることで、スムーズに進めることができます。�迷った際は住職や葬儀会社に相談し、最適な形で故人を供養しましょう。

Xでシェア

LINEでシェア

Facebookでシェア